一、运营效率指标

运营效率是衡量公交系统资源利用率的首要指标,主要包括以下内容:

- 发车间隔:高峰时段间隔短(如5分钟)可减少等待时间,但需兼顾成本;低峰时段过长间隔(如20分钟)可能降低吸引力。

- 换乘便捷性:通过换乘站点覆盖率、步行距离等评估衔接效率,理想情况下应实现“一次换乘可达”。

- 乘客满意度:通过调查获取,涵盖清洁度、司机服务态度、信息透明度等主观评,是服务的重要依据。

三、财务可持续性指标

公交系统的长期运营依赖财务健康,需:

- 票款收入成本比:若收入覆盖不足运营成本的50%,需依赖财政补贴或探索多元化经营(如广告、开发)。

- 人次成本:对比不同线路的成本差异,优化高成本线路的车型或班次。例如,郊区线路可采用中小型车辆降低空驶率。

- 补贴依赖度:过高补贴可能反映定机制或运营模式问题,需通过动态调或公私合作(PPP)缓解压力。

四、效益指标

公交作为服务,需评估其值:

- 出行占比:公交分担率提升可直接减少私家车碳排放,目标值通常设定为城市出行总量的30%以上。

- 弱势群体覆盖率:针对老年人、残障人士等群体的无障碍设施配备率,体现公平性。

- 促进区域发展:新开线路对沿线商业、房地产的拉动作用,可通过客流量增长与土地增值间接衡量。

公交运营指标分析需结合城市特点动态调整。例如,大城市可侧重高峰疏导与换乘优化,中小城市则需平衡覆盖率与成本。未来,随着智能调度系统的普及,实时数据将进一步提升指标分析的精准性,推动公交系统向高效、人性化方向发展。

- 车辆周转率:反映车辆在时间内的使用频率,高周转率表明车辆利用率高,但需平衡车辆维护与运营度。

- 满载率:通过乘客数量与座位数的比值评估运力匹配度。高峰时段满载率过高可能引发拥挤,而低峰期过低则资源浪费。

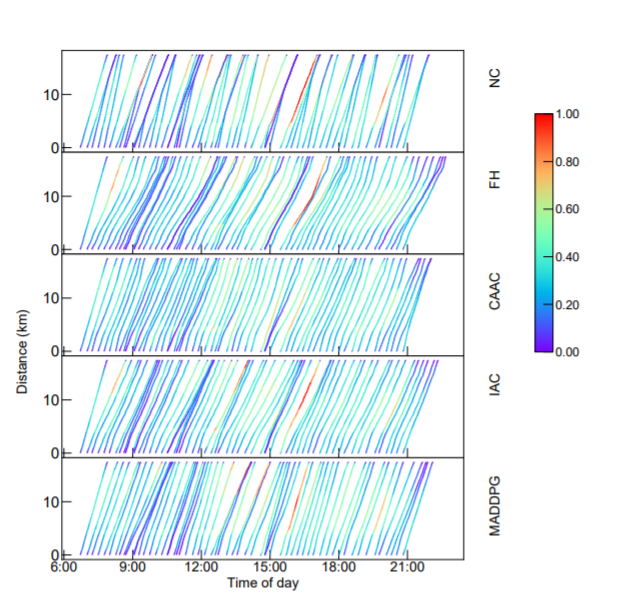

- 准点率:衡量车辆按计划时间到站的比例,受路况、调度水平等因素影响。准点率低于90%可能需优化线路或增加应急措施。

- 平均运营速度:体现路权优先措施(如公交专用道)的效果,低速运营可能需调整信号灯配时或优化线路走向。

二、服务质量指标

服务质量直接关系乘客体验,心指标包括:

公交运营指标分析是评估交通系统效率、服务质量及可持续性的重要工具。通过对关键指标的量化分析,管理者能够识别运营中的优势与不足,从而优化资源配置、提升乘客满意度并实现经济效益与效益的平衡。本文将从运营效率、服务质量、财务可持续性及效益四个维度展开分析,探讨公交运营的心指标及其实际应用。

公交运营指标分析

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。