逻辑拓扑创新成为关键趋势:

接入层以星型拓扑(Star) 为主,终端设备通过独立链路汇聚至边缘交换机或OLT设备。物理星型结构简化布线管理,单个设备故障不影响其他节点;结合VLAN技术划分逻辑子网,实现流量隔离与灵活管控[[2][3]12。架构中常扩展为树形拓扑,多层交换机分级汇聚,支撑企业园区网及家庭宽带的高密度接入[[2]8。

汇聚层普遍采用环形拓扑(Ring) ,通过双环或逻辑环设计提升可扩展性。光纤环路支持双向传输,单点线路中断时业务切换至反向路径,显著降低传输中断风险。环形结构便于节点增删,可通过插入新设备线性扩容[[1][2]8。例如运营商MSTP传输网通过多环嵌套结构,在局部故障时快速构建新环维持通信[[2]7。

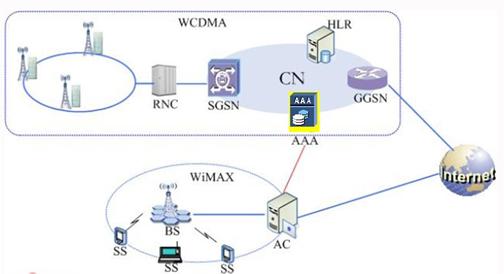

- SD-WAN技术构建Overlay虚拟,在物理Underlay层(如MPLS、互联网专线)上实现智能选路。通过Hub-Spoke(中心辐射)、Full-Mesh(全互联)等逻辑模型动态优化流量,提升跨域业务质量10。

- 5G切片按需划分虚拟拓扑,例如为工业物联网部署低时延环形逻辑通道,为高清视频业务提供星型广播链路,满足差异化SLA要求[[5]6。

- 边缘计算节点下沉至汇聚层,形成分布式蜂窝状拓扑,缩短数据传距,支撑实时性应用[[6]11。

安全与载模块深度集成:

- 互联网边界部署链路载均衡器(LL) 及SSL卸载设备,将公网流量分发至多台安全设备集群(如WAF池、IPS集群),再经心交换机转发至内网3。

- 多运营商出口(移动/电信/联通)通过GP协议实现路由备份,结合地址池NAT转换规避单运营商链路的拥塞风险[[3]11。

未来架构将持续向三层解耦发展:物理层提供基础连接,逻辑层实现业务编排,应用层开放API支持敏捷创新,形成“性物理拓扑+可编程逻辑平面”的双驱动模型[[5][6]11。

运营商拓扑采用多层次融合架构,心层通常部署网状拓扑(Mesh) 以实现高冗余和高可靠性。在全网状结构中,关键节点两两互联,任意单点故障可通过备用路径自动迂回,骨干网故障恢复时间控制在毫秒级[[1][2]10。部分区域受限于运营商线路覆盖时,采用Partial-Mesh变体,通过指定重定向站点实现逻辑全互联,兼顾成本与容10。

相关问答