一、集约化工艺与经济性优先

污水处理以集中式(占比75.8%)与分散式(如净化槽)并行2。处理工艺选择凸显经济导向:

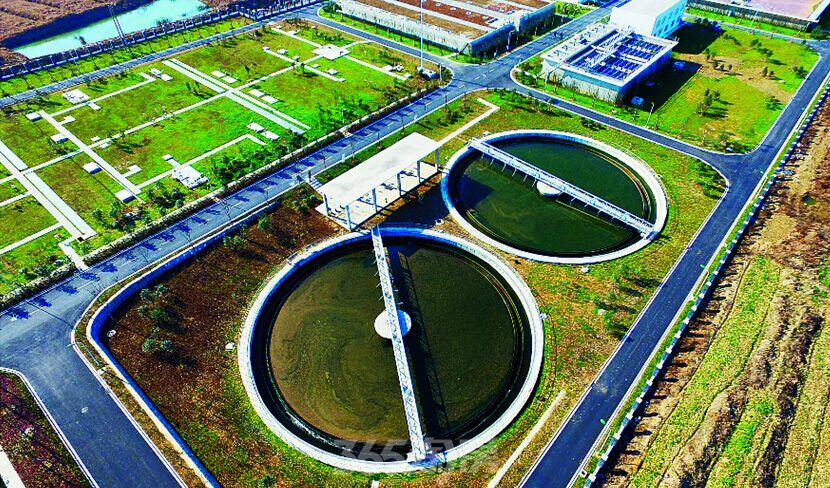

- 半地下结构主流:采用下沉式曝气池+地面公园的设计(如名古屋、琦玉市),减少二次提升能耗,顶部加盖控制臭气210。

- 地面空间开发:东京"有明水回收中心"(12万吨/日)地上建科普馆、馆及网球场,再生水用于温泉泳池,实现能源循环10。

五、成本结构与优化

运营成本中能源与人工占比显著:

四、地下厂的生态综合体模式

地下污水厂通过空间复用降低土地成本,并提升值:

综上,污水厂运营的心在于技术适配场景需求(如氧化沟普及)、资源循环增效(磷回收/污泥建材化)及土地值激活(地下厂+综合体),形成兼顾效率与可持续的典范。

- 氧化沟主导:全2145座污水厂中,氧化沟应用占比42%(973座),尤其适用于≤1万吨/日的小规模厂,因其能耗低(0.2–0.4 kW·h/m³)、运维简便2。

- MR工艺受限:尽管是膜技术生产大,但MR应用率仅约1%。主因是其能耗达传统工艺两倍(0.4–0.8 kW·h/m³),且需配套调节池应对水量,推高成本2。

二、分散式处理的精细化运维

针对偏远地区和小型,推广净化槽分散处理模式:

三、污泥资源化与磷回收技术

污泥处理以焚烧为主(干化焚烧率>80%),并聚焦资源转化:

- 能源成本(30–50%):曝气系统占主导,提升泵站通过高效设备降耗4。

- 人员配置(15–25%):中型厂(1–5万吨/日)仅需30–50人,职责覆盖工艺监控、设备维护及水质检测,凸显人效4。

- 剂与维护:化学除磷剂占成本5–15%,设备维护费控在10–15%4。

六、驱动与效益评估

通过规约束与补贴激励推动技术升级:

污水厂运营体系融合了集约化设计、资源回收及精细化管理的先进理念,形成了高效且可持续的运行模式。以下从技术路径、成本管控、污泥资源化及地下厂创新等方面综合分析:

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。