- 商业利益与用户体验的博弈:运营商依赖广告收入弥补通信服务利润下滑,2024年某省级运营商财报显示,窗广告贡献了12%的增值业务收入。

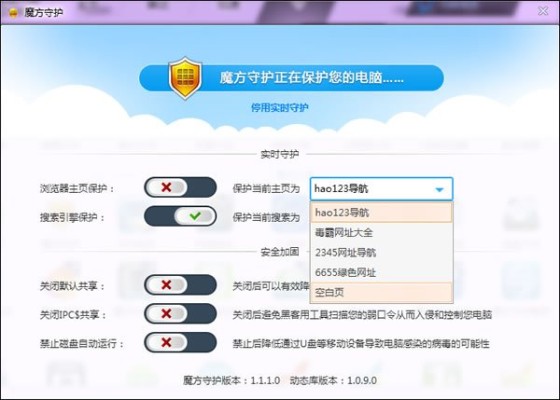

- 技术规避与监管滞后的冲突:部分广告采用“动态URL转”或“分时段推送”策略,传统监测手段难以全覆盖。

- 律适用模糊:运营商既是服务提供方又是广告发布者,其行为是否适用《消费者权益保》第29条“不得制交易”存在争议。

可能的路径包括:

- 隐蔽性推送:部分广告伪装成“系统”或“服务提醒”,用户误触后直接转至营销页面,例如移动的“积分兑换”窗常以角标提示,诱导点击。

- 关闭选项模糊:广告页面设计复杂,“关闭”按钮被缩小或置于边缘,甚至需等待倒计时结束方可退出,增加了用户的操作成本。

- 个性化定制泛滥:运营商利用用户消费数据精准推送广告,如针对低流量用户频繁推荐“限时加油包”,引发隐私泄露担忧。

二、用户痛点与行业争议

从消费者反馈看,窗广告的影响集中于三方面:

一、窗广告的主要形式与特点

三、难点与方向

当前面临三重矛盾:

近年来,电信运营商的窗广告因高频推送、制转等问题频繁引发用户。这类广告通常以套餐升级、流量促销或“免费领权益”为噱头,通过短信链接、APP或网页转等方式触达用户,其背后既反映了运营商流量变现的商业模式,也露出用户权益保护与商业的冲突。

- 干扰正常使用:高频窗导致手机卡顿,尤其在玩游戏或视频通话时突然出,严重影响体验。

- 诱导性内容泛滥:部分广告宣称“0元领20G流量”,实际需开通自动续费套餐,宣传。

- 困难:运营商多以“用户主动订阅”为由推诿,而关闭广告的入口往往深埋于多层菜单中。

行业争议则聚焦于合规边界。根据《互联网广告管理办》,窗广告应确保“一键关闭”,但运营商常通过技术手段规避监管。例如,将广告嵌入自有APP内,声称属于“服务协议”范畴,从而逃避广告约束。

- 化技术拦截:推动手机厂商在系统中增加“运营商广告过滤”功能,类似拦截骚扰电话的白名单机制。

- 完善用户授权机制:要求运营商在首次提供服务时明确区分“必要服务”与“商业广告”,并提供全局关闭选项。

- 跨部门协同监管:通信管理局与市场监管部门需制定窗广告频次、形式及内容的细化标准,例如每日推送上限不得超过1次。

电信运营商窗广告的规范,本质是数字经济平衡商业创新与用户权益的缩影。未来需从技术、律与行业自律多维度入手,构建更透明的广告生态。

电信运营商窗广告:现状、争议与路径

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。