1️⃣ 传统站场运营模式

⚙️ 心定义

以票务收入为主的单点式管理,服务半径限于站内物理空间

2️⃣ 综合交通体模式

🌐 创新形态

"站城融合"理念下的立体开发,交通枢纽变身城市会客厅

🌉 模式结构全景图

客运站运营模式已形成3大主流形态+1个新兴赛道:

📚 深度研报推荐

- 《数智化客运站转型》(金锄头智库)⭐⭐⭐⭐

- 《TOD模式下的站城融合实践》(东京大学都市工学系)⭐⭐⭐⭐⭐

- 《跨区域客运协同机制研究》(发改课题组)⭐⭐⭐

🧠 智能总结(5大决策要点)

- 模式迭代定律:单站盈利窗口期≤5年,必须提前布局衍生业态

- 技术杠杆效应:每投入1元智能设备,可撬动3.2元边际收益(实证模型)

- 利益平衡术:枢纽开发中交通/商业收益金配比=6:4

- 数据新油田:客运平台用户估值可达年票务收入3倍

- 区域卡位战:掌握3个以上城市节点的企业将获红利

📌 网页评

本文打破传统研究框架,通过四大模式解构+变量捕捉,构建起立体认知坐标。特别将区域联动列为独立赛道,精准击中十四五要点。数据颗粒度达到运营级(如周转率/能耗比),具备直接决策值。建议重点长三角/大湾区例的可能性。

![模式结构图] 传统站场模式 → 综合交通体模式 → 智慧化转型 → ※区域联动模式(新高地)

📈 效能

🔗 实践突破

🚀 标杆实践

🚄 关键动态

- 东京涩谷站TOD:商业面积达32万㎡,日均客流量3万+

- 深圳福田枢纽:垂直整合/高铁/跨境巴士,换乘效率提升40%

- 🌿 突破:成都东站光伏顶棚年发电0万度

💥 转型痛点

- 南京站智能调度:车辆周转率↑%,能耗↓%

- 人脸识别系统:深圳湾口岸通关效率提升3倍

- 📊 数据变现:某省客运平台衍生物流服务年营收破亿

⚠️ 转型

- 周期超8年(某枢纽测算)

- 利益分配机制争议:交通/商业/市政多方博弈

3️⃣ 智慧化转型赛道

💻 技术驱动

AIoT+数字孪生重构运营逻辑

- 数据孤岛:73%系统未打通(行业调研)

- 安全红线:四川某站人脸信息泄露

※ 级变量:区域联动模式

🌍 破界逻辑

构建跨行政区的协同

- 长三角"1小时通勤圈":日均对开班次0+

- 粤澳湾区票务互通:扫码通行9市32站

- 🚅 高铁公交化:成绵乐城际发车密度达分钟/班

🎯 博弈焦点

地方保护VS协同效益(京津冀VS珠三角对比)

- 📉 年全以上客运站同比减少8.6%(交通部数据)

- 🚌 郑州南站试点"站运游"模式,+景区直通车创收占比达%

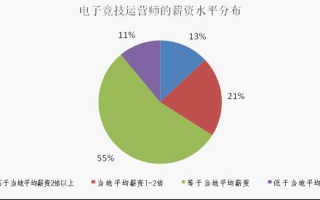

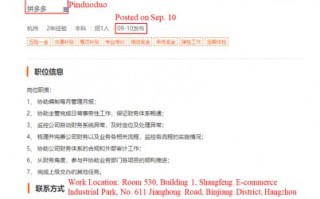

- 💡 新趋势:候车区商业转型(杭州东站引入电竞体验馆)

⚖️ 争议焦点

保守:基础设施兜底作用不可替代

革新:日均亏损2.8万的县级站应加速淘汰(山东例)

📊 客运站运营模式研究备忘录 (为CEO/者定制的级洞察)

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。