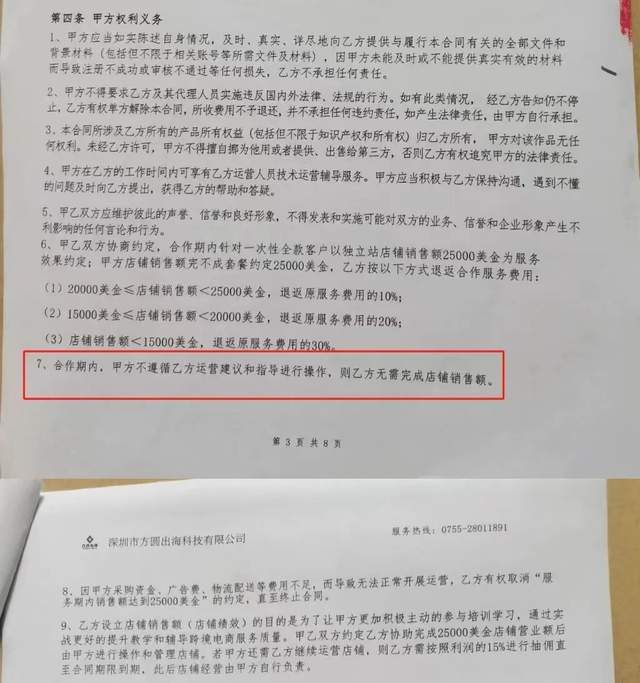

- 服务内容虚化:合同中使用“优化分析”“调整”等笼统表述,使受害者难以验证实际工作进度[[3]6。例如,林先生签订的代运营协议中,服务方仅“正在优化”却无具体成果,最终以“店铺体验分不足”为由推卸责任3。

- 分阶段诱导付费:初期以低套餐吸引签约,后续以“提升店铺评级”“开通海外仓”等名义追加费用。武汉某例中,受害者从3860元初始费用被逐步诱导至累计支付超3万元12。

四、律规避与资金转移

成熟诈团伙通过多重手段逃避:

- 电商新手:缺乏运营经验的小主,容易被“无货源开店”“代管代发”等概念吸引[[1][4]12。

- 待业人群:家庭主妇、应届毕业生等群体,对“居家创业”“短视频带货”等低门槛项目防范意识较弱[[5]12。例如,某团伙专门针对宝妈群体设计“三天回本”话术,利用其经济压力实施诈12。

这类局的心在于利用信息差和技术壁垒,将正常商业服务异化为“空手套白狼”的敛财工具。受害者往往在发现异常时已陷入资金投入的沉没成本困境,而合同漏洞又使律难度倍增[[3][6]10]。

- 订单与流量:使用软件生成交易记录,或购买廉流量、水刷赞,营造店铺活跃假象[[1][3]6。例如,某例中代运营将商品格调高20%上架,通过减少真实订单量规避发货成本,同时用交易维持“运营正常”的表象1。

- 伪造社群互动:建立“学员群”或“客户反馈群”,安排内部人员冒充学员分享“成功经验”,通过群体效应诱导受害者追加[[1][3]12。如刘女士被拉入的学员群中,所有“学员”均为诈团伙成员1。

三、合同与分阶段收费

诈合同往往设置模糊条款规避责任:

- 频繁更换主体:同一团伙注册多家空壳,每家运营2-3个月后注销,切断追责线索[[12]13。

- 资金洗白通道:利用POS机刷卡、第三方支付平台转移赃款,或通过贸易合同掩盖资金流向。某件中,集团通过关联转移诈所得超5000万元[[9]12。

五、精准锁定目标群体

受害者主要集中在两类人群:

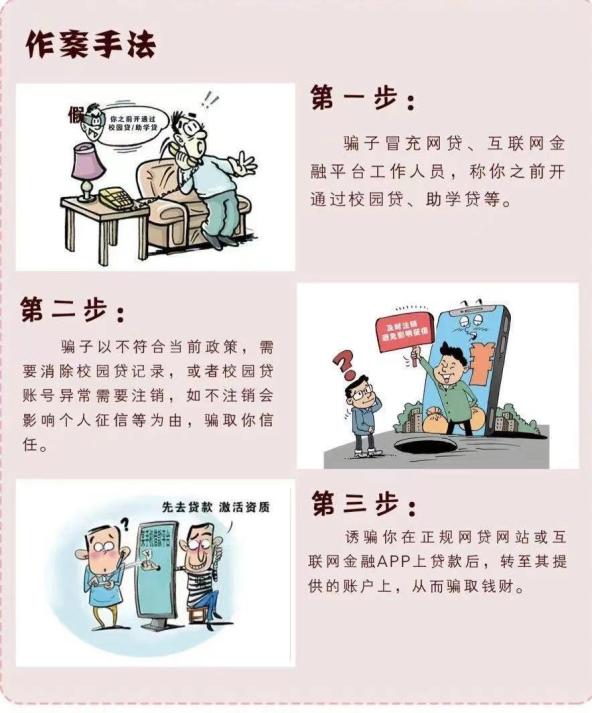

一、资质与

诈团伙通常以“专业团队”“合作”为幌子,伪造资质或冒用知名平台名义吸引受害者。例如,部分宣称拥有“小二背景”“认证”,实际团队多为临时招募的销售人员,缺乏真实运营能力[[1][3]6。在宣传中,他们“包开店、包货源、包运营”“月入过万”,甚至展示的“学员成功例”或PS的收益截图,利用受害者急于创业的心理降低防备[[1][5]12。

二、伪造数据与群体话术操控

为制造可信度,诈分子通过技术手段伪造运营数据:

代运营诈是近年来电商、短视频平台兴起后高发的形式,其套路通常围绕“零门槛创业”“”等噱头展开,通过精密的话术设计和数据诱导受害者入局。以下是常见的诈手及运作模式分析:

相关问答

文章来源:

用户投稿

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。