一、虚拟号的兴起与运作模式

2013年起,工信部向多家营企业颁发虚拟运营商照,允许其进入通信市场[[8]16。虚商通过灵活的套餐设计吸引用户,例如流量长期有效、资费低于传统运营商等。例如,同样包含120分钟通话和30G流量的套餐,虚商格可能低至40元,而三大运营商普遍超过100元18。部分虚商还推出签到积分兑换流量、自由定制套餐等创新服务[[16]18。

三、行业监管与市场现状

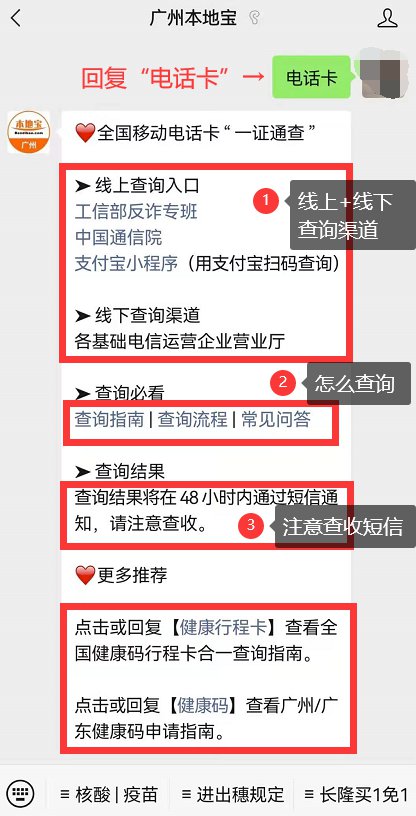

目前,内虚拟运营商用户规模已突破1亿,成为移动转售市场8。为规范行业,工信部要求虚商化实名制管理,但技术层面仍难区分“用户自愿申请”与“信息用”的号码2。部分虚商如阿里通信因调整,于2025年停止“阿里小号”等个人隐私保护服务17,反映行业合规化进程加速。

二、虚拟号的双面性:便利与风险并存

(一)用户隐私与实名制漏洞

虚商在早期发展中存在显著的监管漏洞。例如,2024年上海市李女士发现名下多出28个虚拟号,追溯至其参与“App充场”时,身份证、人脸信息被黑工作室用,为大量虚拟号完成实名认证1。这类工作室以“200元日结”为诱饵,诱导参与者提供身份证、卡、人脸识别等信息,用于批量注册虚拟号或认证公众号[[1]2。由于虚商对实名制审不严,此类号码易被用于骚扰电话、诈等[[3]4。

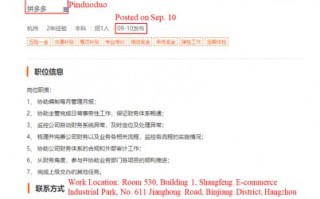

四、虚商手机号的实用性争议

尽管虚商卡支持常规通话、短信及多数App注册[[7]18,但其缺点仍不容忽视:

(二)信任危机

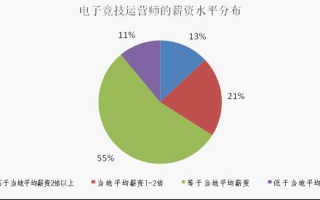

以170、171开头的虚拟号因高频出现在推销、诈电话中,导致用户普遍拒接[[3][4]16。调查显示,虚商号段资费低廉(如每分钟通话费低至0.1元),且部分手机终端未能及时识别号段归属,使来电显示为“电信/移动/联通”,降低了用户戒备心4。

- 功能限制:早期部分虚商号段(如“注册卡”)仅能接收106开头的验证短信,无通话功能1;

- 服务短板:体系不完善(如五位数号未普及),且部分或应用无通过虚拟号完成验证13;

- 销户不便:虚商普遍无实体营业厅,用户需通过APP在线操作销户14。

虚拟运营商手机号作为通信市场的补充,以资费灵活性和创新服务拓宽了用户选择,但其发展始终伴随隐私泄露、骚扰泛滥等挑战。未来行业需在便利性与安全性间寻求更优平衡[[2][8]17。

虚拟运营商手机号是指由虚拟运营商(又称“虚商”)提供的通信服务号码,这类号码通常以170、171、162、165、167等号段开头[[9]16。虚拟运营商本身不基站等基础设施,而是租用移动、联通、电信三大基础运营商的资源,通过自有品和计费系统向用户转售通信服务[[6][9]14。

相关问答